那么,消费主义横行的时代,该如何做好财商教育?才能让孩子从小摆正消费观、金钱观?

前几日,一位家长和我的吐槽:我家孩子今年才8岁,购物欲比我都强。每次带他去超市,只要他看到玩具和零食,脚就像被粘住了一样,非要买到才肯离开!有时候同学买了新奇的玩具,他回到家都会吵着要。

一开始我还会满足孩子的很多需求,但是后面我发现,很多玩具买来后他很快就不玩了。我担心如果每次都答应给孩子买东西,会培养他的虚荣心,所以最近孩子想要的东西我都不给他买了,看他一脸失望,又于心不忍,我这样做,到底对不对!

当下这种现象十分常见,即便家里的玩具都已经堆满整个房间了,但是孩子们出于喜欢玩具的本能,还是会想拥有它们。

其次,家庭条件限制不允许孩子买东西,会让孩子产生自卑心理吗?不得不说,在这个物质极大丰富的时代,太考验家长的耐心和智慧。

买买买“背后的动机”

孩子不会区分自己的需求是否合理,喜欢买买买的背后,不见得是对这些物品本身有需求,更多的是情感需求。

真爱:很多时候,孩子想要买东西是出于对某类商品单纯而强烈的喜爱。比如一些喜欢研究军事的男生,对战机、坦克模型等毫无抵抗力,这些玩具对孩子而言通常是有特殊意义,能给他们带来极大的满足感。好奇心驱使:有的孩子喜欢买买买,是出于“好奇”的心理。“探索”是孩子的天性,他们由此不断学习,不断获取新的信息。面对新鲜有趣的商品,他们难免会被吸引。满足社交需求:有的孩子喜欢跟同龄人比较,是想在这个群体中获得优越感,孩子很享受这种被重视的感觉。比如女生喜欢说自己的米露娃娃,因为有了共同话题,大家才能更好地玩到一起。年龄稍大一些的孩子这种需求更为明显。男生为了游戏花钱,给游戏里的英雄买皮肤等。

最近,乐乐购买无人机的欲望特别强烈,一直求着妈妈购买新款无人机。妈妈以为是孩子喜欢无人机,但后来才发现,原来是因为乐乐的好朋友购买了无人机,还带到公园展示了一番,乐乐心里很是羡慕。

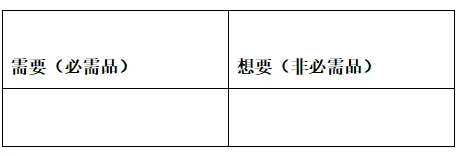

表面上看,乐乐需要的是一架新款无人机,但是更深层的原因,是有些攀比的心理。所以这个时候,买无人机可以满足他的物质需要和攀比心理,但解决不了他想要被重视、他希望自己独一无二的根本问题。父母都不希望孩子物质欲太强。那么我们反过来思考——什么样的人会过度追求物质呢?是一直想吃却吃不到的,还是想吃的时候就可以吃到的?教会孩子区分“想要”和“需要”,控制自己的欲望,做到理性消费。

建立区分

“想要”和“需要”

的思维习惯

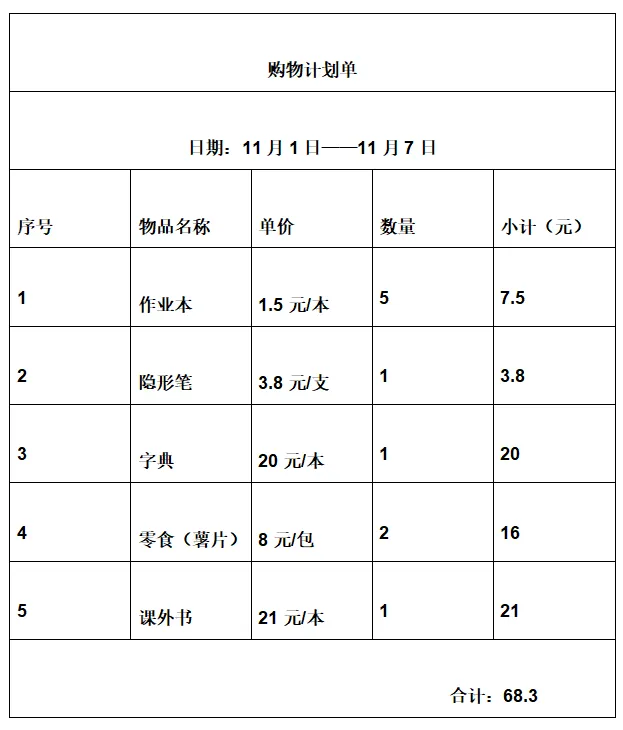

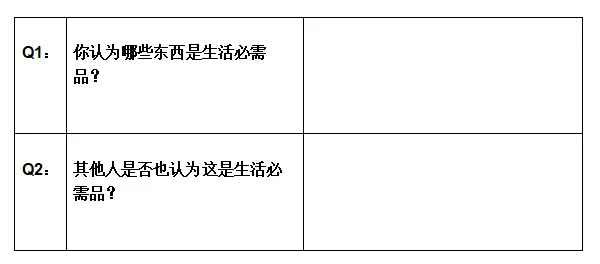

在消费主义横行的时代,区分想要和需要是十分必要的。这样做并不是说“想要的”就是错的、不应该的、不可以得到满足的,而是希望孩子能学会在提出购买要求前多一个思考的步骤,从而为以后的理性消费打下基础。建议家长和孩子列一份“愿望清单”,并通过以下的五个步骤来帮助孩子辨别“想要”和“需要”的物品,从而学会理性消费。

但是如果两个问题的答案不同,需要进行更进一步探讨。比如:某些物品孩子认为是必需品,但是父母认为不是。这时候父母不可马上否定孩子,先听听孩子的理由,再引导孩子换位思考,为什么父母的选择和他的不一样?如果孩子坚持自己的意见,那父母就不要再同一个问题上纠缠,继续进行第3步就可以了。

如果孩子特别想要某件物品,一旦决定购买,那么孩子就需要在其他的东西上消减预算,从而逐渐学会把钱花在他们真正在意的东西上。另外,家长还可以通过完成任务的方式,将物品作为奖励给孩子,让孩子体验到实现愿望的过程,这样孩子就会明白,原来想要某个东西,是需要付出努力的。

区分“需要”和“想要”,是教会孩子怎样在一堆“想要”中做取舍;以及区分哪些是“真想要”,哪些是“假想要”。

成年人在这个问题上一团糟,这往往就是从小财商没有得到锻炼的结果。所以,与其等到孩子成年之后,犯重大的错误,不如让孩子在小小的失望中反复磨练,与父母反复沟通,建立区分“想要”和“需要”的思维习惯。

父母能够陪伴孩子长大,却不能陪他一生。未来,终究是孩子的,教会孩子自立自强,树立正确的消费观,会让他们终身受益。